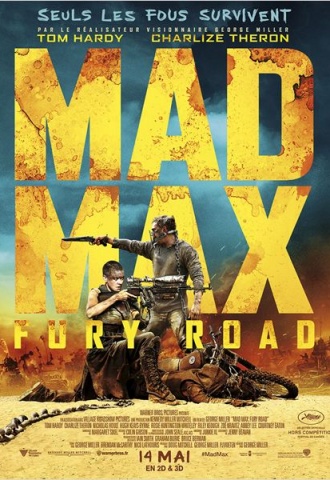

Un fantasme de plus de 30 ans. Depuis l’annonce du projet, le retour de Max Max résonnait comme un espoir sûrement vain de voir le Road Warrior emprunter une nouvelle fois la route. Le reflet d’un autre temps, que son réalisateur George Miller ne pouvait convoquer dans le simple but d’une pause nostalgique. Tom Hardy est-il vraiment Max ? A vrai dire, on s’en fiche un peu.

Entre reboot et spin-off, Fury Road prend le parti de faire de Max Rockatansky une figure mythologique abstraite. Un homme habillé de cuir au volant d’un V8, c’est ce que l’imaginaire aura principalement retenu de la prestation habitée de Mel Gibson. Tom Hardy en reprend les attributs pour en livrer une incarnation éloignée, surprenante au début, mais qui jamais ne tentera de rappeler son illustre prédécesseur. Une idée couillue mais indispensable, apte à faire hurler les fans de la première heure tout en rassurant sur l’héritage intacte de la trilogie originale (déjà malmenée par un troisième opus calamiteux). George Miller n’est pas revenu à Mad Max pour faire évoluer son personnage, mais pour se servir de l’idée que l’on se fait de lui comme d’une porte d’entrée familière à un univers étranger et totalement nouveau.

Si le cinéma actuel aurait tôt fait d’en explorer chaque recoin par l’utilisation systématique d’une narration scolaire, le réalisateur de Happy Feet 2 revient aux fondamentaux de son cinéma (et du 7ème art en général). En faisant de Fury Road une course-poursuite presque ininterrompue de deux heures, Miller fait le choix de définir ses personnages, l’évolution de son récit, et donc la construction de son univers, uniquement par le biais de l’action. Un retour à l’épure salvateur, dont la linéarité pourrait rebuter les plus adeptes des traitements « complexes ». Il y a quelque chose de foncièrement minéral dans ce Max Max, comme avaient pu l’être les précédents opus. Un jusqu’au-boutisme qui se retrouve jusque dans la trajectoire du personnage éponyme, vagabond solitaire et presque passif d’un monde décadent. Une oeuvre éminemment mythologique, et bien moins lisse qu'on pourrait le faire croire.

Mais face à l’apathie actuelle, la tonalité grisâtre des blockbusters hollywoodiens, Miller privilégie la couleur. Derrière le sable, le fioul et le crissement du métal, le cinéaste impose une excessive euphorie. Photographie, mouvements de caméra, découpage, montage… Sa rigueur, son audace et son inventivité élèvent ce morceau de bravoure continue en un ballet opératique tribal et furieux. Des multiples idées visuelles folles aux choix radicaux de son auteur (beau pied de nez narratif, jouissif et terrifiant à la fois, conditionnant le dernier tiers du film), Fury Road fait preuve d’une générosité affolante mais jamais épuisante. Rien de plus exaltant à une époque où le cinéma tend de plus en plus à rentrer dans le moule de la sursignification. Un moment de virtuosité inégalable, dont chaque plan confirme l’absolue maitrise des techniques cinématographiques de George Miller. Et malgré une densité thématique insondable à la première vision, le film ne cherche jamais à imposer de profonds sous-texte.

Certes, on pourrait reprocher au film la relecture surprenante qu’il fait du personnage, ne cachant jamais le rôle-star de l’Impératrice Furiosa (magnifiquement interprétée par une Charlize Theron à fleur de peau); ou encore l’absence des accords stridents de Brian May, qui laissent leur place au sound design presque épuisant de Junky XL (heureusement souvent touché par la grâce). On pourrait regretter des dialogues peut être encore trop présents pour une note d’intention aussi minimaliste, mais ce serait faire la fine bouche face à des répliques génialement écrites. Malgré tout, Fury Road ne donne jamais l’impression de la concession, bien au contraire, jusqu’à une 3D assumant ludiquement son rôle de fête foraine.

Après un tournage épique de presque 10 ans, dont on espère retrouver la trace dans un making-of déjà obligatoire, Mad Max Fury Road parvient-il à tenir ses promesses ? Face à toutes ces franchises ayant fait le choix du come-back, le Road Warrior est peut-être le seul qui ne souffre pas de l’épée de Damoclès posée sur lui. Grâce à un savant mélange de déférence et de renouveau, Mad Max réussit son entrée dans l’ère du numérique. Un exploit, qui prouve le génie d’un cinéaste hélas bien mésestimé. Au vu de son insaisissable carrière, nul doute que le succès critique du film ne conditionnera pas la garantie d’un futur radieux. Mais pour l’instant, on ne peut que se réjouir d’une telle exposition médiatique pour une franchise jusque-là considérée comme déviante. Surtout pour un film ne reniant jamais ses principes hérités du cinéma bis (plus qu’un féminisme assumé, le rôle des femmes ici reflète surtout une récupération de l’imagerie des bis italiens des années 80). Au temple Cannois de la bienséance, il s’y trame quelque chose de véritablement jouissif.